上点众小说APP

体验流畅阅读

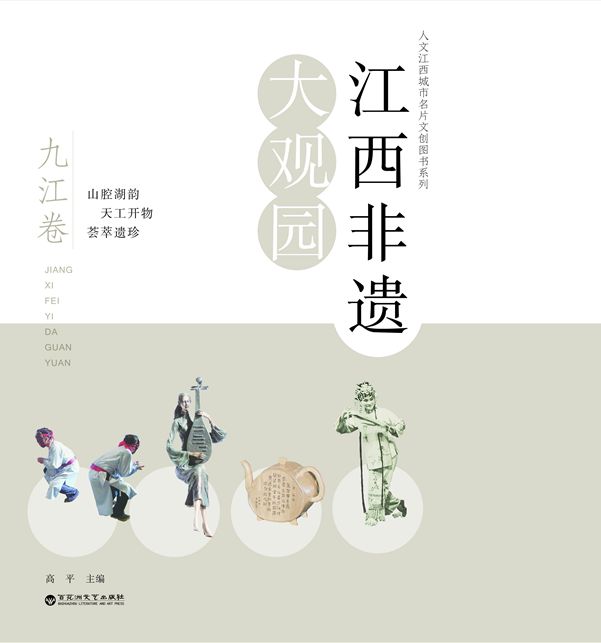

修水宁河戏

宁河戏,江西戏曲剧种,起源于湘鄂赣边区的古宁州(今修水县、武宁县),流行于赣西北。“宁河戏”因戏的起源、流行区域和代表性艺人都出于宁州而得名。

据《义宁州志》载,该地早在唐宋两朝,即大修祠庙,竞立神会,跳傩报赛,演剧迎送,所演节目皆为《三圣公主》《白马闽王》等类。约于明初,发源于赣东北的弋阳腔由傀儡班带入义宁州,时称阳戏。明嘉靖《义宁州志》记:“诸如傩傀巫觋娱事之举,城乡士庶蔚然成风。”跳傩与傀儡结合,从此促进了“先为神,继为优”的转变,产生了优人扮演的大戏班。一庙一班,时称香火班,又叫傩案班。演唱弋、傩高腔,一人启口,众人帮和,锣鼓助节,唢呐伴奏,俗名打锣腔。演出剧目有《目连传》《征东传》《西游记》等。

入清以后,安徽的吹、昆西进,赣中的宜黄胡琴腔北上。晚清时,又有汉、楚传来的高腔、吹腔、二凡、汉调融汇一体,原为弋阳腔九行的脚色体制,案堂班艺人兼收并蓄,先后吸收昆曲和石牌调,创作出九腔十牌子的吹腔剧目《封神传》《三国传》《双熊梦》《贩马记》等268个整本。由于剧目的增加和变化,形成了以皮黄为主兼高、吹、昆、乱弹的大型剧种,从而组成了一末二净三生四旦五丑六外七小八贴九夫十杂的十顶网子的煌煌大班。

宁河戏,自明隆庆六年(1567)第一个小溪三元班建立以来,至清乾隆年间,出现了宁州十八班和十三部香火案的繁荣局面。如今,修水县还保存了明代五个班社,常演不衰。如上源余家的春林班、全丰戴家的凤舞班、噪口肖爷庙的鸿云班、港口卢家的添福班和小溪的三元班。

修水是秋收起义的发祥地,革命时期宁河戏艺人投身苏区演讲团,宣传革命,并创作演出了《三打曹家》《活捉张辉瓒》等红色戏剧。

1953年,修水县宁河戏专业剧团成立,1991年撤销。但民间演剧活动仍然活跃,明代的五个家族班社继续集资办班。2018年春,全丰戴家凤舞班又招收学员,建科教学,代代相传,香火不灭。为发挥戏曲的教化之功,凤舞班新编精准扶贫剧本《可恼的拐杖》到乡镇巡回演出。

修水宁河戏历史悠久,传统深厚。上承唐宋傩文化,中接弋昆雅俗两腔,广撷湘鄂赣三省乱弹戏曲,包容了一部中国戏曲声腔史,对研究中国戏曲的衍变,有着画卷式的史学价值。

修水宁河戏保存至今的五百余本大小剧目,大多能够演唱于舞台,徽韵石牌,西皮二凡(二黄),纯系场上珍本。具有案头、场上双重的戏曲文学价值。

修水宁河戏创始于家族祠庙案堂班,延续于乡村的行傩庆典活动,一庙一班,一族一班,庙在班在,族兴班兴,敬神演剧,展现了强烈的宗庙戏曲形态,保存了典型的赣西北乡俗文化价值。

2008年,修水宁河戏被列入第二批省级非物质文化遗产代表性项目名录。